先日、東京工業大学の集中講座にて、製品開発に関する事例についてオンラインで講義をしました。私がメーカー時代に体験した商品開発業務について、開発体制のこと、商品企画のプロセスを中心に話をしました。 また、専修大学経営学部では「デザインと経営」という講義を3人の先生と担当しており、今年の前期で3年目を迎えました。こちらでは、私は3回の講義を担当しています。

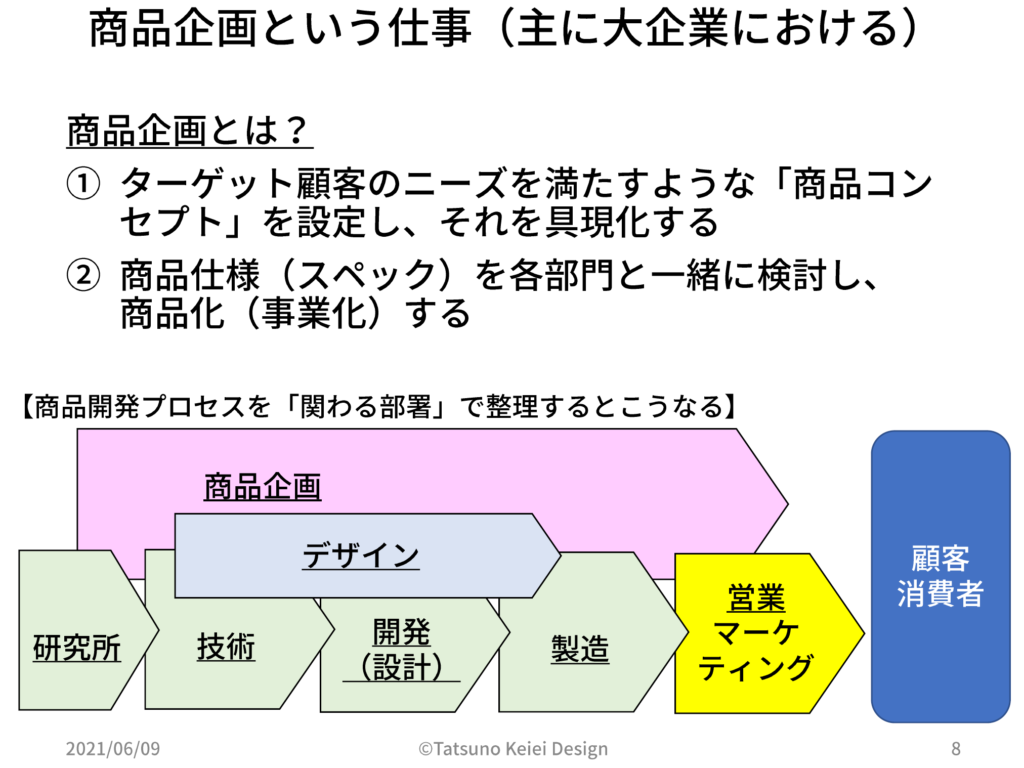

企業規模によって変わる開発フロー

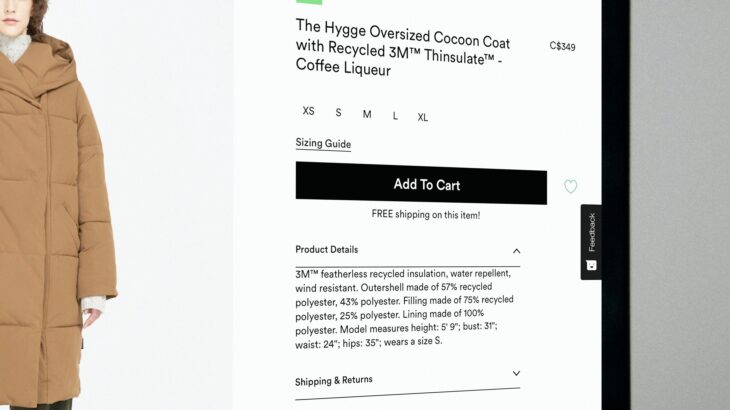

「デザインと経営」の1週目でメーカーでの商品開発の事例をお話した後に、2週目はメーカー退社後の大学院での研究対象であった中小製造業における自社商品(自社ブランド商品)の開発事例や、独立後に支援現場などで知った企業の事例を踏まえ、大企業と中小企業での商品開発の違いについて紹介し、3日目に学生さんによる課題発表の順で進めています。

2週目では、メーカーでの商品開発において感じたこと(課題感)をまず話し、それと対比する形で中小製造業での実例を話していきます。そうすると、どうしても受講者からは「大企業よりも中小企業の方が商品開発する上で良い環境」「分業型の商品開発はデメリットの方が多い」といったコメントが講義後の感想として出てくるのですが、もちろんそんなに単純なことではありません。

中小企業の場合には、経営者なり現場のリーダーが商品コンセプトを抱えながら製品完成まで走っていく(比喩的な表現ですが)ので、商品コンセプトが優れていれば尖った製品が生み出される可能性が高い、というメリットはあるのですが、コンセプトの良し悪しは一人、または少数のアイデアや判断に依存しがちです。一方、チームで開発を進めることには衆知を集めることができるというメリットがあります。

また、「分業」の過程で商品コンセプトが揺らぐ、ブレるといった問題がありますが、製品開発に限らず企業の人数が増えてくれば分業体制を取ることのメリットは大きくなります。一方で、分業による製品開発で生じるデメリットを回避する仕組みを、経営学では指摘しています。例えば、自動車開発における「重量級プロダクトマネージャー」などです。

スタートアップ企業によるイノベーション(「スタートアップの経済学」より)

今月発行された書籍「スタートアップの経済学―新しい企業の誕生と成長プロセスを学ぶ」(加藤雅俊著、有斐閣)では、アカデミックな観点からスタートアップについて分析されています。そして、第7章「イノベーション戦略」では、スタートアップ企業によるイノベーションの特徴を明らかにするために、既存企業によるイノベーションとの比較がなされているほか、企業規模の違いによるイノベーション実現についての紹介がなされています。このような検証がなされてきたことを認識していなかったので、興味深く読みました。

まず、イノベーションのタイプとして、「プロダクト・イノベーション」と「プロセス・イノベーション」を紹介しています。プロダクト・イノベーションは、新しい製品やサービスの開発をさし、新たな需要を生み出すことが期待されます。プロセス・イノベーションは、既存の製品やサービスに関する新たな生産・提供プロセスの考案をさし、生産性の向上を通したコスト削減を意味します。

イノベーションのタイプは、産業の発展ステージによって発生頻度が変化していくことが知られており、産業の初期にはプロダクト・イノベーションが多く創出され、産業が発展するにしたがってプロセス・イノベーションに移行していきます。

また、イノベーションの程度(新しさや改善の度合い)に関しては、「ラディカル・イノベーション」と「インクリメンタル・イノベーション」として区別されます。ラディカル・イノベーションは「市場にとっての新しい製品やサービスの導入」(急進的で変化の大きなイノベーション)をさし、インクリメンタル・イノベーションは「既存の製品やサービスの改善」(既存の領域内における変化の小さなイノベーション)をさします。

スタートアップ企業によるイノベーションの特徴として、スタートアップ企業はラディカル・イノベーションを目指す傾向があります。スタートアップ企業は既存企業のように蓄積した資源がなく、既存の顧客を持たないので、新たな市場(ニッチ)を開拓する必要があるためです。これまでの製品やサービスと類似したものを市場へ投入しても、一定のブランド力を有している既存企業との競争に打ち勝つことは難しいのです。

スタートアップ企業は様々な不確実性に直面しますが、既存企業と違って過去の経験から来る組織的な惰性が働きにくく、新製品を出すことによって旧製品の陳腐化にとらわれることがありません。さらに、スタートアップ企業は、既存企業のような高層型の階層組織ではなく、フラット型の階層組織を有しており、意思決定のスピードが速く、新しい市場および技術機会を見抜いて機敏な動きで反応できます。過去の歴史に制約されることがないスタートアップ企業は、機会をうまく利用してラディカル・イノベーションを志向する傾向が強くなります。

一方、既存企業は、蓄積した資源を豊富に有しており、これまでに構築してきたルーチンや能力をベースとして、効率的にイノベーションを実現することができると考えられます。ただし、自社製品・サービスを陳腐化させる行動がとりにくいこと、環境変化に応じて組織や戦略を大きく変化できないという構造的な惰性が働きやすいことなどから、これまでの製品やサービスを改善して、既存の製品領域を強化するためのインクリメンタル・イノベーションを志向する傾向があります。

イノベーションの担い手はどこか(「スタートアップの経済学」より)

企業規模とイノベーション活動の関係、すなわち、大企業がイノベーションの担い手なのか、中小企業が担い手なのかという議論についても紹介されています。シュンペーターは、「初期」において、「スタートアップ企業(アントレプレナー)こそがイノベーションの担い手であり、経済発展の原動力である」という仮説(シュンペーター・マークⅠ)を唱え、「後期」においては、「大企業は小企業に比べてイノベーション活動において優位である」という仮説(シュンペーター・マークⅡ)を唱えています。

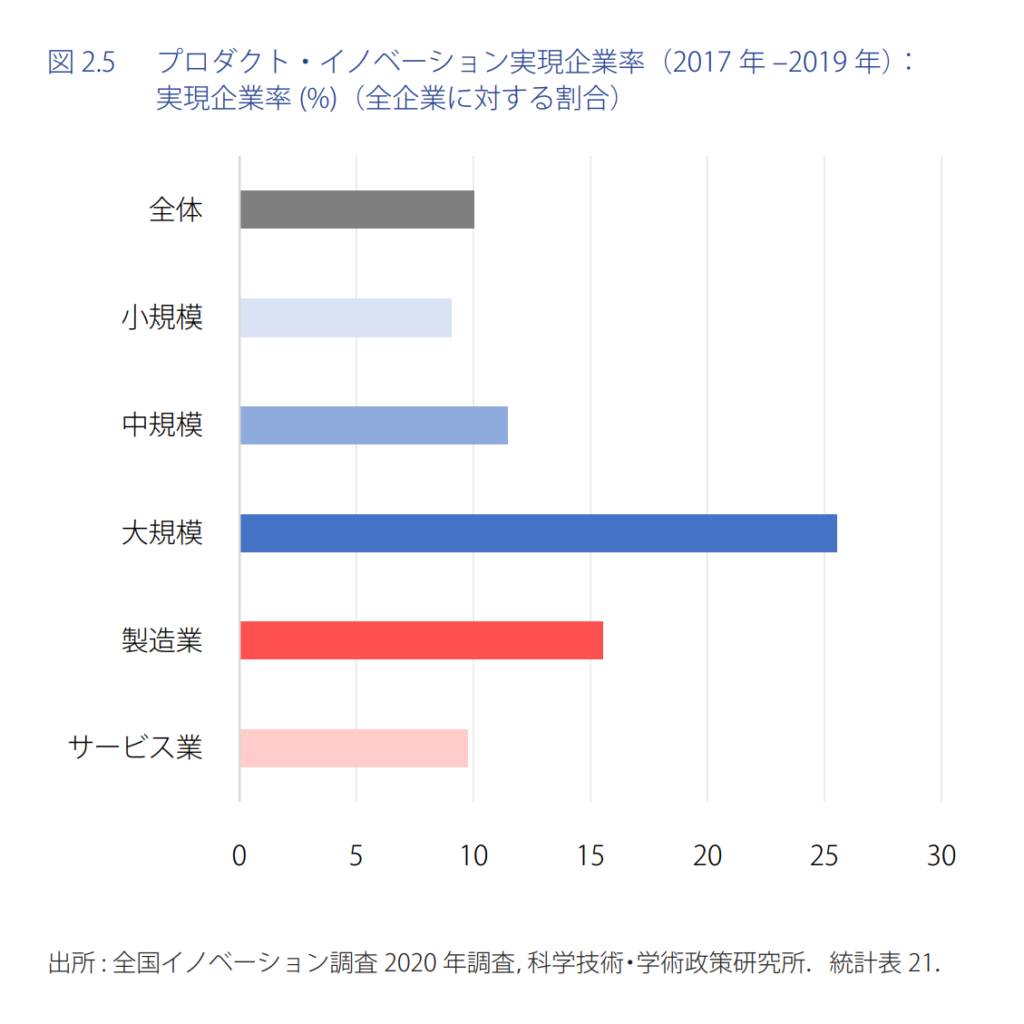

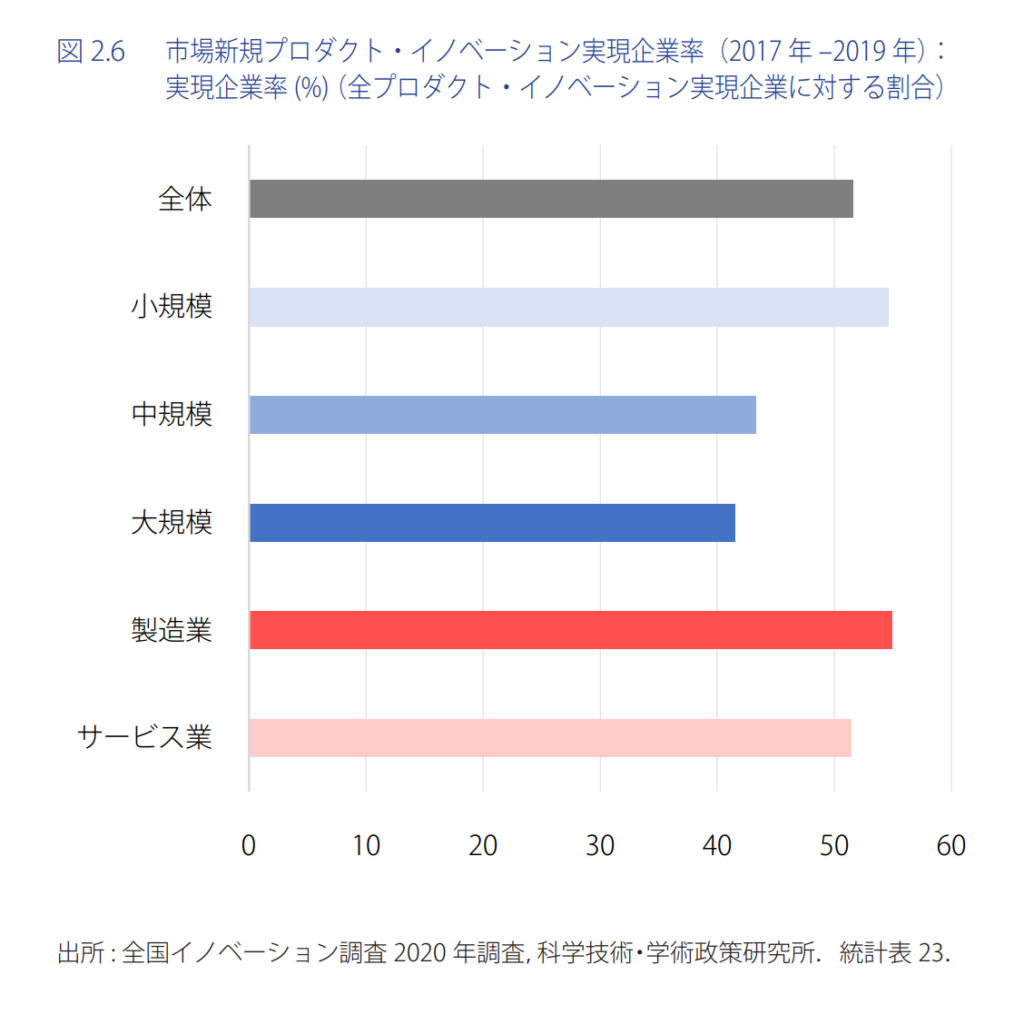

日本企業に関するイノベーションに関する調査では、大規模な企業ほどプロダクト・イノベーションの実現率が高いことや、市場における新しいプロジェクト・イノベーションの実現率(≒ラディカル・イノベーション)では、小規模な企業で最も高く、企業規模が大きくなるにつれてその比率が低いことが観察されています。

https://www.nistep.go.jp/archives/48615

https://www.nistep.go.jp/archives/48615

また、多くの研究者による妥当性の検証では、イノベーション活動において必ずしも大企業が有利でないという結果が示唆されています。さらに、シュンペーター仮説の妥当性は産業特性に強く依存することが示されてきており、技術的な産業障壁が低い産業においては、アントレプレナーやスタートアップ企業がイノベーションにおいて重要な役割を果たし、技術の蓄積が重要な産業においてはアントレプレナーやスタートアップ企業にとっては参入障壁が高く大規模な既存企業が支配する傾向がある、すなわち、それぞれの仮説が成り立つ企業が両方存在することが示唆されています。

中小企業は、どちらにもポジショニングできる

さて、以上の内容を踏まえつつ、「イノベーションの担い手」としての中小企業(スモール・ビジネス)の可能性はどう考えることができるでしょうか。私は、「ラディカル・イノベーション」「インクリメンタル・イノベーション」両方を志向し得るのが中小企業ではないかと思います。産業での経験、資源の蓄積が大きければ、「インクリメンタル・イノベーション」を志向することができますし、それまで経験のない分野へチャレンジすることも、経営者の決断1つでできるのが中小企業の良さです。

もっとも、保有する経営資源が限られている中小企業では、今まで経験のない市場で、今まで活用したことのない技術を用いてイノベーションを目指すことにはリスクが大きいので、「市場(顧客)」「技術」いずれかについては既に経験がある(知見がある)イノベーションを目指すことが多くなります。そして、中小製造業の場合は自社の「技術」に強み(自信)を持っているケースが多いので、自社の保有技術を生かしつつ、新しい顧客を狙った自社製品を開発する、というのが典型的なパターンになります。

そこで陥りがちなのが、自社の技術へのこだわりの強さから、「顧客が求めるもの」ではなく、「自社で作れる最高の技術レベルのもの」を作ってしまうことです。「イノベーション≠技術革新」であり、顧客が受け入れるものになってはじめてイノベーションが成立します。このブログでもテーマとして取り上げている「顧客視点」「マーケティング視点」を、開発プロセスに入れていく必要があります。

「マーケティング」は大きな企業、人材のいる企業でないとできない(よって自分には無関係)、と思い込んでいる経営者の方にお会いすることも時折ありますが、商品やサービスを届ける以上、必ずメインとなるお客さまがいます。製品開発のできるだけ早いタイミングで、「顧客は誰なのか」「どんな価値を、どのように届けるのか」について、考える時間を持っていただきたいと思います。