「スイングバイIPO」という新しい出口戦略

2020年9月7日付の日本経済新聞によると、KDDI子会社でIoT向け通信を手掛けるソラコムが、新規株式公開(IPO)を検討しているとのことです。

2015年設立のソラコムは、2017年に買収額約200億円でKDDIの傘下に入りました。KDDIの販売網を使ってガスなどインフラ大手との大型契約が決まるなどして、現在のソラコムの契約回線数は買収前から25倍の200万回線に達しています。また、省電力通信や次世代通信技術「5G」などの先端技術をいち早く活用するなど、KDDI傘下に入った効果が確実に出ているようです。

「子会社ソラコム、成長し上場検討 第3の出口モデルに」https://www.nikkei.com/article/

DGXMZO63432590U0A900C2FFT000/

ソラコムは140カ国以上で通信サービスを提供しており、今後海外企業と資本・業務提携を結ぶことを想定して、資本政策の自由度を高めるため、IPOしてKDDIから独立することを目指しています。

このように、大手企業の傘下で成長した後にIPOを目指す新しい成長モデルは「スイングバイIPO」と呼ばれ、ソラコム以外にもスイングバイIPOを目指している企業があります。これまでスタートアップの出口戦略として主流であった「IPO」と「M&A(合併・買収)」の2つに加わる新たな選択肢となりつつあるようです。

オープンイノベーションで新しい価値を生み出す

さて、大企業とベンチャー企業の協業・連携に限らず、外部の企業や機関との協業・連携によって、自社単独ではできないような事業創造・展開を実現しようとする取り組みは「オープンイノベーション」と呼ばれます。中小企業がオープンイノベーションを活用する考え方については、このブログでも紹介したことがあります。

そして、2020年中小企業白書では、「『価値』を生み出す中小企業・小規模事業者」をテーマにした様々な分析がなされています。その中で、外部連携やオープンイノベーションを推進することが、価値を生み出す方法の1つとして紹介されています。

この白書における「外部連携」は、自社のバリューチェーンの一部について他社に依頼したり連携することを指しており、「業務委託(アウトソーシング)」「業務提携(パートナーシップ)」「資本提携」のいずれかで定義されるものとして分析されています。そして、「オープンイノベーション」は、新しい技術開発や新しい製品化・サービス化を実現するために外部の技術やノウハウを活用するために連携・協業することを指しています。

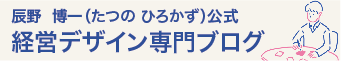

経営資源の限られている中小企業やベンチャー企業では、バリューチェーンとそれを支える機能(職能)のすべてを自社でまかなうことが難しいため、自社として果たす機能を限定し、残りを外部委託する形態がごく一般的です。製造業でいえば、企画・開発(設計)のみを行い製造は外部で行う「ファブレス」がその典型です(図表は、大学での講義などで私が説明に使っている図表です)。

オープンイノベーションの効果

オープンイノベーションに関しては、まず、外部技術を自社内に取り込み連携をする「アウトサイドイン型」や自社の技術・知識を社外に発信することで連携を促す「インサイドアウト型」だけでなく、広く連携先を募り共同開発をしていく「多対多の連携型」へと取組が広がっていることが指摘されています。

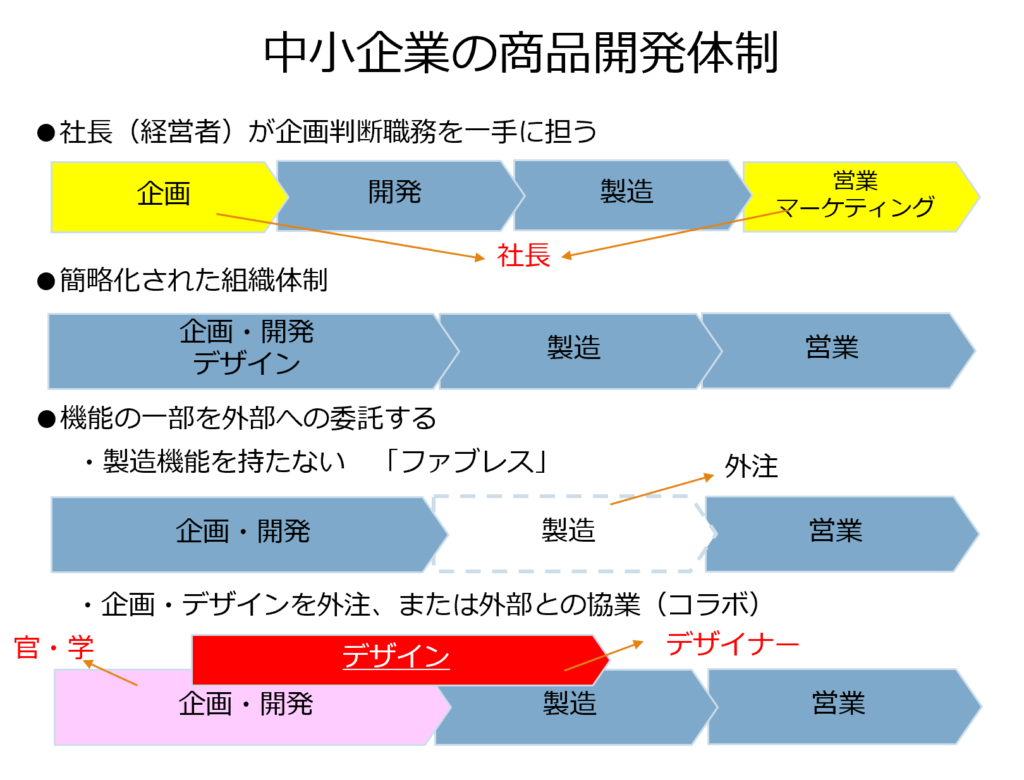

また、オープンイノベーションの効果については、「労働生産性の上昇幅」で検証していますが、「異業種企業」や「大学」と連携する企業の方が、「同業種企業」と連携する企業と比較して、労働生産性の上昇幅が大きいという結果が出ています。

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet

/hakusyo/2020/kaisetsu.pdf

これについては、同業種による連携と異業種による連携で、生み出される効果が異なることが背景にあるのではないかと思います。同業種どうしの企業が組む場合(特に、中小企業同士が組む場合)、連携することで期待される効果は「規模」による効果になります。すなわち、連携することで生産能力が上がる、購買能力が上がるといった効果です。

一方、異業種の企業が組む場合には、それぞれの持つ経営資源の組み合わせによって、今までできなかったことが可能となる「需要創造」の効果になると思われます。例えば、技術を結集することで新しい商品・サービスが生み出されるとか、今まで持っていなかった販路で商品が販売できる、といった効果です。

需要創造の実現は必ずしも容易ではありませんが、成功すれば大きな成果(収益)を上げることも期待されます。こうした背景が、上昇幅の違いに表れているのではないでしょうか。

オープンイノベーションを成功させるポイント

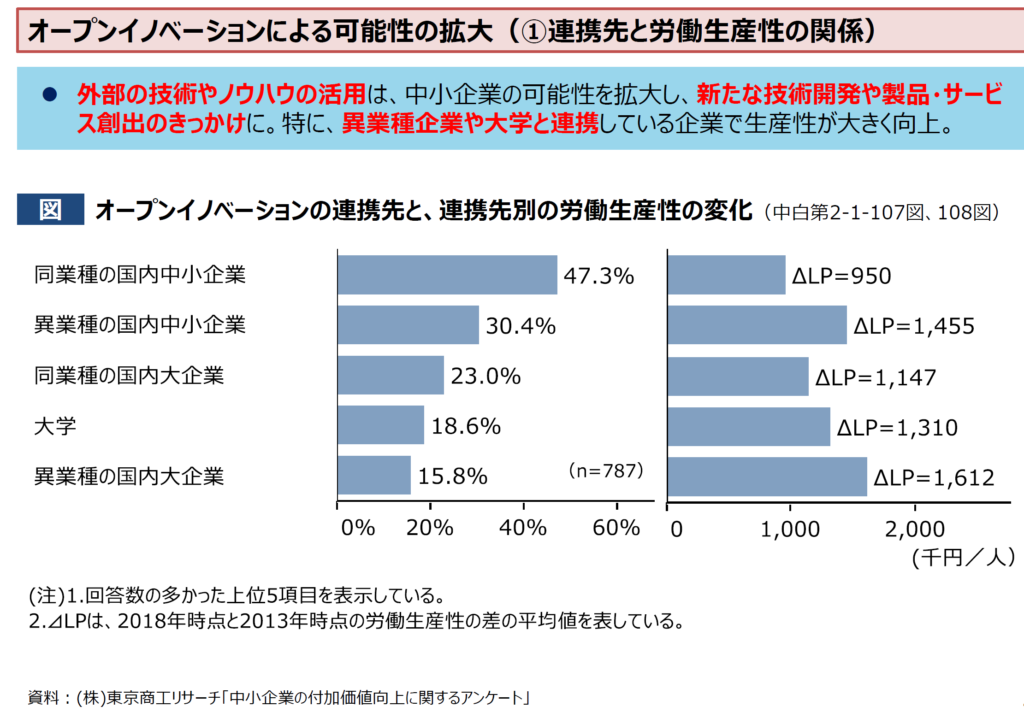

また、オープンイノベーションを成功させるポイントについては、「連携企業との事前の信頼関係」、「明確なゴールの設定と共有」、「自社・連携先の意思決定スピードの早さ」が重要であると回答する企業の割合が高いという結果が出ています。

https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet

/hakusyo/2020/kaisetsu.pdf

「連携企業との事前の信頼関係」と「明確なゴールの設定と共有」については、プロジェクトマネジメントの観点から考えると至極当然にも思えますが、具体的な連携をスタートさせるまでの活動の重要性を示しているものと理解できます。オープンイノベーションは市場変化に自社以外のリソースを活用して対応することで「時間を買う」側面もありますが、やはり信頼関係の構築やゴール設定を曖昧にして拙速になってはいけない、ということでしょう。

「自社・連携先の意思決定スピードの早さ」については、良く大企業とスタートアップの連携において、大企業の意思決定のスピードの遅さがスタートアップが許容できず、連携がうまくいかないという事例が紹介されることがあります。

また、今回のコロナ禍では、中小企業の連携によるコロナ対策商品(フェイスシールド、マスクなど)の共同開発が行われたようですが、そうした中で、連携における意思確認の遅れによって開発スピードが遅れ、結果的に市場投入の時期を逸してしまった事例もあるようです。

そもそも商品開発のプロジェクトをマネジメントすることは容易ではありませんが、2つ以上の組織が協業することは、それぞれが持つスキルやノウハウが融合することによるシナジー(相乗効果)が期待される一方、プロジェクトの推進には相応の労力を要するものでもあります。

社会課題を種とするオープンイノベーション

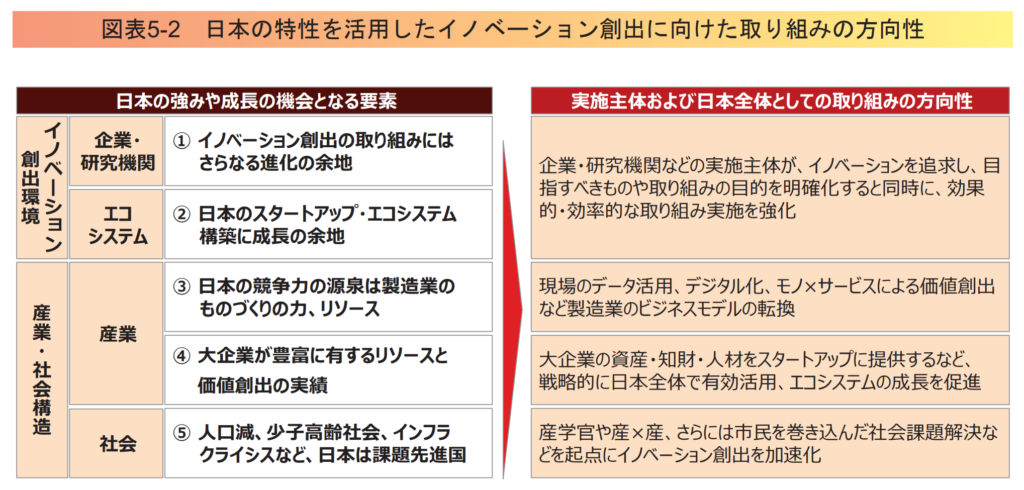

さて、新エネルギー産業技術総合開発機構 (NEDO)とオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会 (JOIC)が2020年5月に発行している「オープンイノベーション白書 第三版」では、日本の特性を活用したイノベーション創出に向けた取り組みの方向性が示されています。

https://www.nedo.go.jp/content/100918473.pdf

中小企業やベンチャー企業が新たな事業創出を進めるうえで注目すべきは、「身近に存在する社会課題に着目し、課題解決に向けて外部企業や官学、市民を巻き込んで事業を創出」しようとする視点だと思います。私のかつての中小製造業研究では、経営者自身や経営者の身近の人のペイン(痛み、悩みの種)の解消を起点とした自社製品開発の成功例は少なくありません。

そうしたペインを理解し共感しあえるパートナーと協業できれば、オープンイノベーションによって成果を収める可能性が高まると思います。身近の課題から小さく始めて、周りの協力者の力を借りて大きく育てる、そんな発想が求められるのではないでしょうか。