日経トレンディ2022年8月号では、同誌の創刊35周年記念の特集として、「いいものオールタイムベスト」と題し、様々な商品カテゴリーにおけるヒット商品の歴史を振り返っています。(https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00677/00001/)

この中で最初に紹介されているのが「テレビ」です。確かに、様々な業界のトレンド・新商品情報を中心に構成される当誌においても、「テレビ」は常に紹介されている商品でしょう。

日経トレンディの記事の中で、35年間における進化の軸は「大画面化」と「高画質化」である、と紹介されています。つまり、テレビの進化は「技術開発」「技術進化」によって支えられている、という分析です。

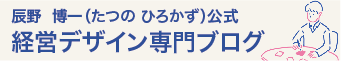

一方、この35年間の間に、テレビを生産する国内電機メーカーの状況は大きく変わりました。現在の国内メーカーのテレビは、残念ながら国際競争力を有しておらず、日本市場だけが日本メーカーが上位シェアを占めている「ガラパゴス市場」と呼べるような状況になっています。

東洋経済オンライン2021年10月6日

https://toyokeizai.net/articles/-/575505

なぜ、グローバル市場で日本製のテレビ(あるいは、国内電機メーカー)は負けてしまったのか。今回は、国内メーカーにおけるテレビの開発・販売の歴史について経営学を用いて考察される際によく登場する考え方である「イノベーションのジレンマ」について紹介します。

イノベーションのジレンマ

技術進化だけを追求するプロダクトイノベーションが陥る現象として知られるのが、「イノベーションのジレンマ」です。関西学院大学・玉田俊平太教授の著書「日本のイノベーションのジレンマ 第2版」(2020年、東洋経済新報社)では、国内メーカーのテレビの「敗戦」について紹介しており、敗戦の原因を、「イノベーションの状況変化が起き、その変化に対応できなかったことである」と説明しています。

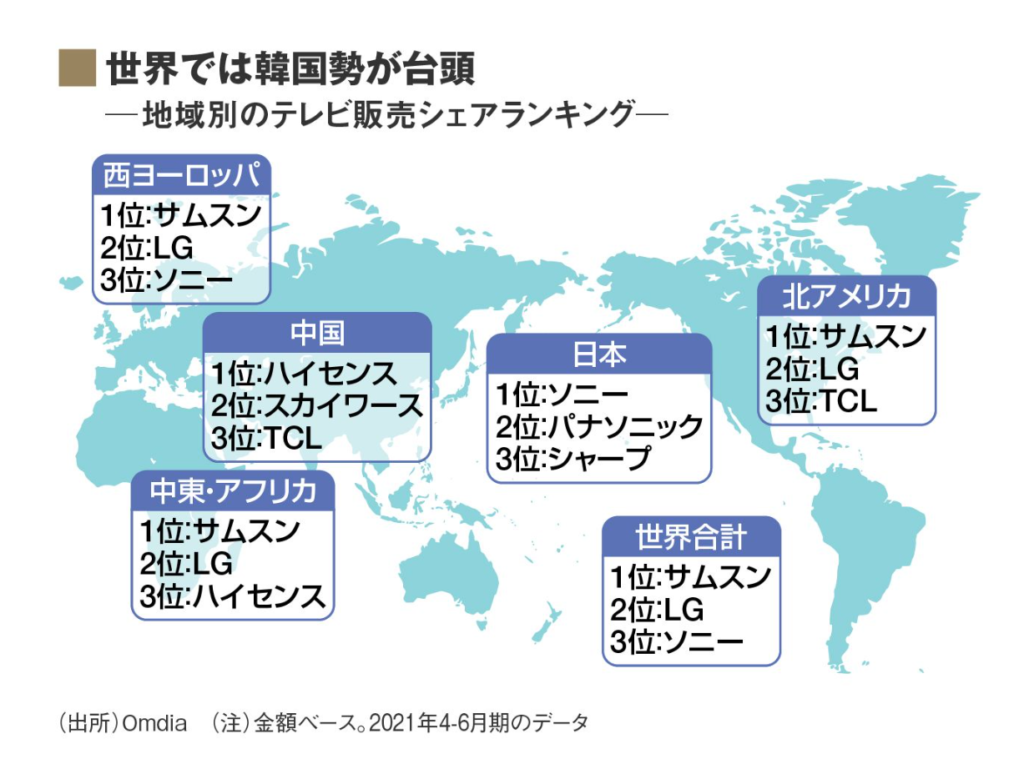

テレビは、誕生以来ずっと、顧客から見た性能が向上する持続的イノベーションを続けており、2000年頃までは、その性能がまだ顧客の求める水準には達しておらず、「性能向上=顧客満足の上昇」という式が成立する「持続的イノベーションの状況」にありました。

それが、2000年半ばを過ぎる頃から、テレビの性能は一般の顧客が求める水準を超えはじめ、「破壊的イノベーションの状況」になりました。2011年に市場に登場した「4Kテレビ」(画素数がハイビジョンテレビの4倍ある高画質テレビ)のスペックが、テレビの購入する顧客の多くにとっての目的である「暇つぶし・賑やかし」や「情報収集」に対して「行き過ぎて」いる、つまり顧客のニーズを超えてしまった、と指摘します。

「持続的イノベーションの状況」と「破壊的イノベーションの状況」では、異なる経営が必要であると本書では指摘しています。「持続的イノベーションの状況」では、「性能向上=顧客満足の上昇」なので、より性能の高い製品やサービスを提供するための経営努力が求められる、としています。

一方、破壊的イノベーションの状況では、もはや性能の向上が顧客満足度に寄与せず、性能を向上させても追加の付加価値を生まないため、「新規顧客や安価の製品を求める顧客をターゲットにした、シンプルで便利だが安くしか売れない製品やサービスを開発する」か、「競争の軸をこれまでとは異なる、顧客がまだ不満を感じているものにシフトして、再び競争の状況を持続的なものにする」かのいずれかが求められる、としています。

ただし、市場でトップの企業やトップを争うような企業にとって、「技術開発を止める」という意思決定をすることは簡単ではありません。また、安価な製品の必要性を感じたとしても、利益率が低い、あるいは(そのタイミングでは)市場規模が小さいなど、既存の技術/製品で成功している企業にとって魅力が感じられず、着手に踏み切れない、という状況が生まれやすいものです。このような状態が「イノベーションのジレンマ」と呼ばれます。

・市場で求められる性能を超えてしまったら、違う進化軸を見つけるか、安価な製品開発へ移行しなくてはいけない

・それができないと、先に対応をした企業(特に新興企業)にやがて市場を奪われる

左図表は「イノベーションのジレンマ増補改訂版」(2001年、翔泳社)のAmazon販売ページよりhttps://www.amazon.co.jp/%E3%82%A4%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%B8%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%9E-%E2%80%95%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%9D%A9%E6%96%B0%E3%81%8C%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%82%92%E6%BB%85%E3%81%BC%E3%81%99%E3%81%A8%E3%81%8D-Harvard-business-school/dp/4798100234/ref=tmm_hrd_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=

作り手にとって大事な「違い」も、消費者が理解できないと意味がない

2002年から2013年まで電機メーカーに在籍していた私は、全社を上げての販売業者向けの展示会(内覧会)に説明員として毎年参加していました。基本的には自分の商品のブースに立って商品説明をするのですが、その間に他の商品のブースを見て回ったりもしていました。そして、最後の5年ほどは、テレビや白物家電も含めた展示会に変わりました(会社が合併したため)。

例年、テレビコーナーでは、自社のテレビと他社のテレビを並べて展示、同じ映像を流して比較していましたが、私の目から見て、「違い」は確かに分かるのですが、優劣を付けられるような違いを感じることは多くありませんでした。また、ある年には、同じような比較で「黒色の『黒さ』が違います」とPRしていることもありました。黒色がちゃんと黒く(暗く)出ることで、映像が鮮明に感じられる、という説明をされていたと思います。これも、比べて見れば少し違うかな、とは思うのですが、購入意向に影響を及ぼすと思えるほどの差ではありませんでした。

ちなみに、「黒」の表現レベルは日経トレンディでも言及があったので、テレビの画質を評価するデフォルトの項目のようです。技術開発における目標値になっているのかもしれません。

テレビに関しては、当時、国内各社は激しい国内シェア競争に邁進していました。電機メーカーにとって、テレビは「花形商品」でした。電化製品の中でも特に価格が高く、ということは、1台売ることによる売上が大きいので、各社とも開発・販売の両方に大きく注力し、経営資源を投入していました。各社には電機メーカーのプライドにかけてテレビで他社には負けられない、という、理屈を超えた(残念ながら、合理的でない)判断による開発への集中もあったのではないか、とも推測しています。

国内市場においては、2000年代前半には「プラズマ」「液晶」という方式間の競争があり、2009年からは「エコポイント」と呼ばれる省エネ性能の高い地デジ対応テレビ、エアコン、冷蔵庫を購入するとポイントでの還元があるという政策も施行されました。さらに、2011年に地上デジタル放送(地デジ)への完全移行があったため、それを前にして地デジ対応テレビへの買い替えも進んでいきました。こうした競争環境下で、国内での競争に目を向けてしまった(向けていればよかった)のではないかと思います。

韓国・中国企業の後塵を拝す

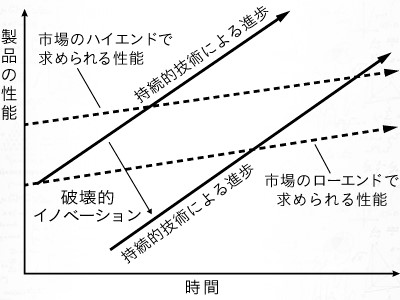

以上のように、イノベーションの状況が変化しているにも関わらず、新しい戦略を取らなかった国内メーカーは、2010年代に入ると需要を先取りした反動もあって売上を落としました。同じような状況は携帯電話などでも起こっていました。そして、それまでの開発・販売競争によって必要以上に体力を使ったのではないかと思います。その後、いくつかのメーカーは市場から撤退したり、分割・買収されたり、という動きが起こっていきます。

一方、日本メーカーがこうした競争を展開し、疲弊している間に、グローバル市場でシェアを伸ばしたのがサムスン、LGといった韓国メーカーでした。そして現在は、中国のメーカーが加わってグローバル市場が形成されており、日本メーカーの存在感はすっかり小さくなっています。下図は2010年を挟んで市場の様相が大きく変わったことを示すものです。

朝日新聞デジタル版 2013年3月7日付

日本メーカーがグローバルシェアを落とし、海外メーカーにその座を追われた理由については様々な考察がなされているようです。私自身は、技術開発に頼った新製品開発が限界に来ていた(イノベーションの状況)にも関わらず、国内市場で勝つことばかりに注力していたことにその要因があると思っています。

歴史は繰り返さないでほしいが…

電機メーカーを離れて、企業支援の現場で部品等を製造している中小製造業者とお会いする中で「かつては電機業界との取引がメインだったが、今は違う」という企業と多く出会います。取引が減ったタイミングとして挙がるタイミングは2つあります。1つは、80年代後半から90年代にかけて、電機産業の生産拠点が海外に移転していったタイミングであり、もう1つは、テレビなどの日本の家電製品が国際競争力を失った2010年前後です。大企業および大企業の製品の国際競争力が低下することは、中小製造業の業績にも大きな影響を及ぼします。

そして、今後同様のことが起こるリスクがあるのが、以前このブログでも紹介した自動車産業でしょう。

今後、ガソリン車から電気自動車へのシフトが起こるのは確定した未来です。一方、こちらのブログを書いて1年半ほど経ちますが、海外メーカーにおける電気自動車へのシフトはどんどん加速しているのに、国内メーカーのシフトは遅々として進んでいません。今後の自動車関連の取引が、ガソリン車のものは先細り、海外メーカーにシェアを奪われている電気自動車分もあまり増えない、という明るくない未来が、どんどん可能性の高いシナリオとなってきています。自動車関連の取引を持つ経営者の皆さんは、業界や取引企業の動向に、十分注視していただきたいと思います。